Наука и власть: от алхимиков до военных лабораторий

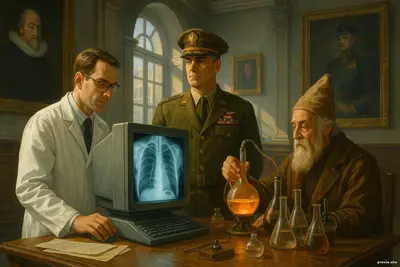

Тайные кабинеты и звёздные погоны

Всё начинается с человека, смотрящего на звёзды. Он наблюдает, записывает, размышляет. Его зовут мудрецом, чародеем, философом. Он ищет истину — ради самой истины. Но со временем к его знаниям тянется рука. Не философа, а правителя. Потому что знание — это сила. А где сила, там — и власть.

Так наука перестаёт быть исключительно поиском смысла. Она становится инструментом. Иногда — светлым, иногда — мрачным. Путь от алхимических лабораторий при дворе до сверхсекретных военных исследовательских центров оказался длинным, сложным и полным противоречий. В этой статье мы проследим, как менялись отношения между наукой и властью — и как они влияют на наш мир сегодня.

Алхимики и монархи: первые союзники

В Средние века наука была тесно сплетена с мистикой. Алхимики мечтали превратить свинец в золото, создать философский камень, эликсир бессмертия. Но за этими поисками стояло не только стремление к истине. Властители Европы финансировали алхимиков в надежде обогатиться или обрести вечную жизнь.

Именно тогда появляется первое институционализированное покровительство науке. Алхимик становился придворным советником. Иногда — спасителем, иногда — жертвой.

Пример: Иоганн Дее, придворный маг королевы Елизаветы I, был не только астрологом, но и шпионом. Его знания использовались как информационное оружие, прикрытое тайнами и символами.

Эпоха Просвещения: наука как лицо прогресса

XVII–XVIII века стали переломным моментом. Наука отделяется от мистики. Возникают академии, университеты, научные общества. Монархи теперь хотят демонстрировать прогресс, привлекать умных людей, строить обсерватории, музеи, печатать трактаты.

Петербургская академия наук при Петре I, основанная на европейский манер, — символ этой новой эпохи. Власть начинает использовать науку как витрину модернизации, как доказательство своего просвещённого характера.

Но и здесь не всё однозначно. Учёные часто зависели от воли правителя. Их открытия могли прославить монарха — или привести к немилости. Свобода мысли граничила с опасностью.

XIX век: промышленность, империум, лаборатории

С развитием индустрии и колониализма наука становится стратегическим ресурсом. Инженеры, химики, медики работают на армию, железные дороги, геологическую разведку. Власть понимает: научное преимущество — это геополитическое преимущество.

Империи начинают вкладываться в образование, технические вузы, лаборатории. Впервые создаются научно-промышленные комплексы, где исследование превращается в производство.

Пример: британские инженеры, вооружённые научными картами и измерительными приборами, строят каналы и железные дороги в Индии — не только как инфраструктуру, но и как средство контроля.

XX век: век большой науки и большой войны

Именно в XX веке союз науки и власти становится особенно плотным — и особенно тревожным. Это время мобилизации науки.

Первая мировая война

Учёные работают над химическим оружием, маскировкой, телекоммуникациями. Наука впервые массово используется для уничтожения, а не только для созидания.

Вторая мировая война

Проект «Манхэттен» становится поворотной точкой. Ученые создают атомную бомбу. Ядерная физика, квантовая механика, инженерия — всё работает на тотальное оружие. Многие из создателей позже раскаются, но машина уже запущена.

С этого момента появляются военные лаборатории, работающие в режиме сверхсекретности, часто с минимальным контролем извне. Наука становится частью военно-промышленного комплекса.

Холодная война: гонка умов и ракет

Период противостояния СССР и США — это время, когда наука становится ареной идеологической битвы. Космос, ядерные технологии, медицина, кибернетика — всё используется как доказательство превосходства системы.

Учёные становятся героями нации. Королёв, Сахаров, Оппенгеймер — это не просто исследователи, это символы политической мощи.

При этом контроль власти становится жёстче. Ученые работают под давлением, цензурой, угрозой. Свобода исследования ограничена интересами государства.

Появляется парадокс: наука расцветает — но в условиях несвободы.

XXI век: новая фаза — данные, кибернетика, биотехнологии

Сегодня союз науки и власти приобретает новые формы. Вместо ракет — алгоритмы. Вместо танков — нейросети. Вместо физиков — биоинженеры.

Кибервойны

Государства финансируют разработку ИИ, программ слежки, средств кибератак и защиты. Хакеры работают на разведку. Университеты получают гранты на «двойные технологии».

Биополитика

Генетика, вакцины, эпидемиология — всё становится полем политических решений. Вакцина — уже не просто препарат, а элемент дипломатии. Данные ДНК — вопрос национальной безопасности.

Технологии контроля

Машинное зрение, распознавание лиц, поведенческая аналитика — всё это разработки, созданные в университетах, но применяемые для надзора, управления, подавления.

Этический вызов: быть учёным или быть оружием?

Сегодняшний учёный всё чаще сталкивается с выбором: служить науке или власти? Где грань между научным исследованием и инструментом подавления?

Вопросы, которые звучат особенно остро:

-

Кто отвечает за применение открытий?

-

Должен ли учёный отказываться от участия в военных проектах?

-

Имеет ли право власть засекречивать научные результаты?

-

Можно ли говорить о науке без идеологии?

Ответов немного. Но ясно одно: наука — это не только лаборатория, но и совесть. И каждый выбор учёного — это не только научное, но и моральное действие.

Наука как форма власти

Интересно, что со временем сама наука становится формой власти. Тот, кто владеет знаниями, управляет теми, кто не владеет.

Государства, контролирующие научную повестку, могут:

-

манипулировать информацией;

-

определять, что «истинно», а что — «фейк»;

-

регулировать повестку — от экологии до здоровья;

-

формировать доверие или страх.

Так рождается научно-политическая элита — те, кто говорит от имени «объективной истины», но формирует реальность в интересах власти.

Что дальше?

Мир меняется. Наука становится всё более интернациональной, распределённой, прозрачной. Но в то же время — зависимой от больших игроков: корпораций, правительств, фондов.

Завтра биолог сможет создавать вирусы в домашней лаборатории. Инженер — запускать спутники с балкона. Школьник — тренировать ИИ мощнее, чем суперкомпьютер прошлого десятилетия.

Это создаёт новые риски — и новые возможности. Вопрос в том, кто будет контролировать эти знания. И не окажется ли, что, вырастив цифрового алхимика, мы снова отдадим его во дворец — на службу тем, кто управляет.

Финал: сила и ответственность

Наука и власть — это не только союз и противостояние. Это непрерывный танец, в котором каждая сторона стремится использовать другую, не потеряв лицо. В этой игре легко забыть: наука, в своей сути, — это поиск истины, а не инструмент контроля.

Но истина — беспокойная спутница. Она не любит приказы, не терпит давления. И если учёный хочет остаться учёным, а не просто оператором машин — он должен помнить: настоящее открытие — это не только формула, но и выбор.

И если наука действительно хочет служить человечеству, а не только государству, ей придётся научиться говорить не только «я доказал», но и «я не согласен».

|