|

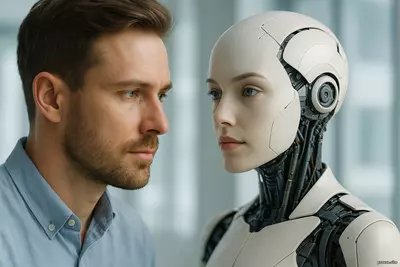

Как ИИ меняет представление о человеке

Век машин и зеркало для разума

В течение тысячелетий человек считал себя венцом природы, единственным существом, способным мыслить, творить, чувствовать. Но в XXI веке это убеждение сталкивается с вызовом. Искусственный интеллект — некогда абстрактная мечта — теперь стал повседневной реальностью: от голосовых помощников до генераторов изображений, от медицинской диагностики до сочинения симфоний.

Что это меняет?

ИИ не просто автоматизирует задачи — он ставит под сомнение само определение человека. Где теперь проходят границы разума, креативности, индивидуальности? А главное — какое место остаётся человеку в мире, где машины способны на то, что раньше считалось исключительно «человеческим»?

Искусственный интеллект: из лабораторий в повседневность

Словосочетание «искусственный интеллект» ещё десять лет назад звучало как научная фантастика. Но сегодня:

-

алгоритмы ИИ распознают лица и эмоции,

-

переводят тексты на десятки языков,

-

пишут статьи, создают картины и музыку,

-

советуют врачам диагнозы,

-

общаются с клиентами вместо операторов.

Эти технологии проникают во все сферы жизни. И в какой-то момент становится понятно: машины начинают напоминать нас самих. Они обучаются, делают выборы, предсказывают, подстраиваются. Их «поведение» становится всё более тонким и адаптивным.

Размывание границ: разум, которого не было

Самое глубокое последствие ИИ — это размывание границы между человеком и машиной. Веками разум, сознание, язык, творчество считались отличительными чертами человека. Теперь же:

-

алгоритм может писать поэзию, от которой замирает сердце;

-

система ИИ способна имитировать стиль Пикассо или Моцарта;

-

чат-бот ведёт разговор так, что собеседник забывает, что говорит с машиной.

Это вызывает не только восхищение, но и экзистенциальный шок: если машина может делать «человеческое», то что тогда делает человека человеком?

Вопрос идентичности: человек как набор алгоритмов?

С развитием ИИ многие философы, нейробиологи и инженеры начинают рассматривать человека с точки зрения вычислений. Нейроны, синапсы, паттерны — разве не это то, из чего складывается личность? А если так, можно ли всё это воссоздать?

Такие вопросы перестают быть теоретическими. Появляются:

-

цифровые аватары, имитирующие ушедших людей;

-

ИИ-ассистенты, анализирующие наши привычки и предугадывающие желания;

-

модели поведения, воссоздающие «когнитивные стили» конкретных личностей.

ИИ становится не просто инструментом, а отражением — пусть и частичным — внутреннего мира человека.

Эмпатия и эмоции: могут ли машины чувствовать?

Один из последних бастионов «человеческого» — эмоции. Мы верим, что чувства уникальны, что только человек способен на сопереживание, сострадание, любовь.

Но современные ИИ-системы учатся распознавать эмоции по голосу, мимике, тексту. Некоторые из них даже генерируют ответную «эмоциональную реакцию».

Конечно, машина не чувствует в буквальном смысле. Но парадокс в том, что человеку этого не нужно: если голос помощника звучит ласково, а его слова поддерживают, мозг воспринимает это как эмпатию.

Мы входим в мир, где имитация чувств работает почти так же, как настоящие чувства. И это снова заставляет задуматься — где кончается реальность и начинается симуляция?

Креативность машин: конец исключительности?

Долгое время считалось, что творчество — это главное доказательство «человеческого». Но ИИ меняет и это. Уже сегодня существуют:

-

алгоритмы, пишущие симфонии в стиле Чайковского;

-

нейросети, рисующие картины по описанию;

-

генераторы рассказов, имитирующие стили любимых авторов.

Важно понять: машина не «чувствует вдохновение», она перерабатывает колоссальные массивы данных, выявляет закономерности и генерирует оригинальные комбинации.

Но если результат нас трогает, вдохновляет, вызывает слёзы — имеет ли значение, что его создатель не человек? Или творчество — это не источник, а восприятие?

Мораль и ответственность: кто несёт вину за решения ИИ?

ИИ всё чаще участвует в принятии решений, от медицинских до юридических. А это значит, что на кону стоят жизни и судьбы людей.

-

Кто ответственен, если ИИ поставил неверный диагноз?

-

Кто виноват, если автономный автомобиль сбил пешехода?

-

Кто должен контролировать, на что способен ИИ?

Появляется новый вопрос: можно ли наделить машину моралью? И если да — на основе чьих ценностей? Здесь вступают в силу не только технологии, но и этика, культура, политика.

Человек как партнёр, а не господин

Ранее технологии были нашими орудиями. Мы управляли — они исполняли. Сегодня ИИ всё чаще становится субъектом взаимодействия: он не просто подчиняется, а предлагает, анализирует, обучается вместе с нами.

Это меняет горизонт мышления:

-

Человек уже не единственный «разум» на сцене.

-

Диалог «человек — машина» становится двусторонним.

-

Технология начинает влиять не только на окружающий мир, но и на нашу внутреннюю природу.

Мы становимся соавторами новой эволюции, где ИИ — не замена, а дополнение к человеку.

Новая философия человеческого

С каждым развитием ИИ становится ясно: пора пересматривать то, что мы вкладываем в понятие «человек». Это не просто биологическая форма, не только интеллект или чувства. Это нечто большее — способ быть в мире, осознавать, задавать вопросы, стремиться к смыслу.

ИИ заставляет нас:

-

сравнивать и отделять автоматическое от подлинного;

-

переосмысливать границы личности и субъективности;

-

искать уникальное не в результате, а в процессе — как мы творим, думаем, любим, ошибаемся.

Именно в несовершенстве, в неожиданности, в способности к изменению человек всё ещё остаётся уникальным.

Будущее: симбиоз, а не противостояние

Вопреки страхам, ИИ не обязательно угрожает человеку. Он может стать расширением, катализатором роста, помощником в понимании себя.

Возможные векторы:

-

ИИ как терапевт, помогающий разбираться в эмоциях;

-

ИИ как учитель, адаптирующийся под стиль мышления;

-

ИИ как художник-коллаборационист, вдохновляющий на новое.

Именно совместное развитие — человека и ИИ — может привести нас к новому пониманию интеллекта, чувств, морали и жизни как таковой.

Итоги: человек через призму искусственного

ИИ не отнимает у нас человечность. Он заставляет нас к ней вернуться, пересобрать её из новых элементов, поставить вопросы, которые давно забыли.

-

Кто мы, если нас можно имитировать?

-

Что делает нас живыми, если наши поступки предсказываемы?

-

Что в нас уникально — и нужно ли это сохранять?

В эпоху ИИ человек получает не угрозу, а зеркало. И в этом зеркале отражается не только технология, но и глубина нашей внутренней природы.

|