3D-печать органов: спасение для тысяч жизней?

От очереди ожидания к лабораторному столу

Каждые десять минут в мире появляется новый пациент, которому нужен пересадочный орган. Одни проводят годы в листе ожидания, другие — не дотягивают до звонка хирурга. Классическая трансплантология упирается в человеческий фактор: доноров мало, иммунное совпадение редкое, риск отторжения высок. Поэтому идея «выращивать» органы прямо в клинике из клеток самого пациента выглядит не просто революционной — она меняет сам принцип медицинской помощи. 3D-печать органов становится надеждой, что очередь к операционному столу когда-то сократится до обычной записи в поликлинике.

Как работает биопринтер: чернила из живых клеток

Технология «биопринтинга» родилась на стыке инженерии и клеточной биологии. Вместо пластика в картридж загружают «биочернила» — суспензию живых клеток, белков матрикса и факторов роста. Принтер слой за слоем выкладывает тканевый узор, следуя цифровой модели органа, а временные гидрогели удерживают форму до момента «созревания».

Главная сложность — жизнеспособность. Если клетки пересыхают или получают микротравмы, на выходе получается нежизнеспособная масса. Поэтому сопло охлаждают до температур, при которых метаболизм клеток замедляется, а встроенные датчики следят за pH и вязкостью в реальном времени. Уже после печати прототип помещают в «биореактор» — инкубатор, где циркулирует питательный раствор, имитирующий кровоток.

Материал будущего: от чернил на коллагене к гибридным матрицам

Первые эксперименты использовали чистый коллаген как каркас. Коллаген близок человеческим тканям, но слишком мягок: сосуды сплющивались, стенки органа расползались. Инженеры научились «армировать» чернила: вводят нановолокна целлюлозы или шелка паука, создают многослойные матрицы, где внешний «панцирь» держит форму, а внутренний гель берёт на себя питание клеток.

Ныне в лабораториях тестируют гибриды с графеном, способные проводить лёгкие электрические импульсы — важно для сердечной ткани. Другие группы вводят магнитные наночастицы, чтобы после печати управлять ориентацией клеточных пучков внешним полем и добиваться правильного направления мышечных волокон.

Печатные «первые ласточки»: кожа, хрящ, мини-печень

Путь к сложным органам начинается с простых тканей. Печать кожных пластов уже вышла из экспериментальной зоны: в ожоговых центрах США и Японии хирурги накладывают пациентам «биопластыры», напечатанные прямо в операционной по 3D-скану раны. Хрящевая ткань для носовой перегородки или мениска коленного сустава — следующий логичный шаг: она авскулярна, то есть не требует сложной системы сосудов.

Мини-печени пока не спасают пациентов напрямую, но применяются для фармакологических тестов. Фармацевтические компании выращивают тысячи крошечных гепатоидных фрагментов, чтобы предсказать токсичность препарата без экспериментов на животных и не рискуя печенью добровольцев на клинических фазах.

Органы высокой лиги: сердце, почка, лёгкие

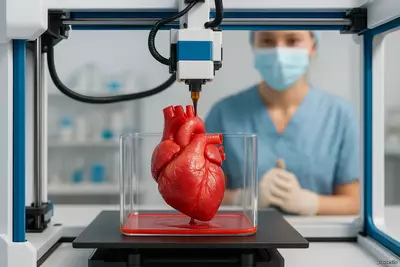

Сердце

Печать сердечной мышцы — самый «заголовочный» проект. Учёным из Тель-Авива в 2019-м удалось напечатать мини-сердце размером с вишню, использовав клетки пациента. С тех пор объём вырос до уровня крысы, но проблема масштаба остаётся: чем крупнее орган, тем больше сосудов нужно сплести, иначе ткани задыхаются.

Почка

Почки сложнее по микроструктуре: нефроны, петля Генле, клубочки — миллионы фильтров диаметром с волос. Их нужно напечатать в правильной геометрии и подключить к единому оттоку мочи. Сейчас команды из Мельбурна и Хьюстона экспериментируют с печатью «органов-на-чипе»: тонкие слои нефронов в капиллярных каналах проверяют лекарства на токсичность. До полноценной имплантации пока далеко.

Лёгкие

Проблема лёгких — воздухо-жидкостный интерфейс. Альвеолы должны быть достаточно тонкими для газообмена, но не обрушиваться под собственным весом. Исследователи печатают сетчатые каркасы из эластина, но добиться нужных механических свойств пока не удалось.

Этика и регуляция: орган как изделие или личная ткань?

Самое тонкое место — правовой статус. Если орган создаётся из собственных клеток пациента, можно ли считать его «медицинским изделием» или это часть человека? От этого зависит сертификация, контроль качества и право собственности.

FDA в США идёт по пути «объект-процесс»: одобрять не каждый напечатанный орган отдельно, а технологическую цепочку. Если принтер, чернила и протокол выращивания прошли валидацию, то любая почка из этой линии будет считаться безопасной.

Европа колеблется. Регуляторы опасаются, что вирусы-пассажиры или онкогенные мутации могут «прятаться» в культуре клеток и проявиться через годы. Поэтому обсуждается «паспорт ткани» — мультиомный анализ каждой клеточной партии, фиксируемый в блокчейне, чтобы отследить происхождение любой клетки от донора до операционной.

Экономика вопроса: миллионы долларов против миллиардов потерь

Разработка биопринтера с клиническим сертификатом — проект на десятки миллионов. Стоимость одной экспериментальной почки сегодня превышает 300 000 долларов. Звучит космически, но сравните: пациент на диализе может обходиться системе здравоохранения в 90 000 ежегодно. Через три-четыре года пересчёта баланс уходит в пользу 3D-печати.

Дополнительный фактор — локализация производства. Страна, внедрившая биопринтинг, перестаёт зависеть от донорских программ, снижает расходы на иммунодепрессию и получает экспортный продукт. Не случайно крупнейшие инвестиции идут из Саудовской Аравии и Сингапура: они видят шанс перепрыгнуть через целое поколение медицинской инфраструктуры.

Тень сомнений: риски, о которых говорят мало

-

Гиперускорение мутаций. Быстро делящиеся клетки в биореакторе склонны к ошибкам репликации ДНК. Учёные вводят «блокираторы теломеразы», но это удлиняет производство.

-

Био-пиратство. Генетический шаблон редкой группы крови может стать целью киберугрозы: похищенные данные о клеточной линии ценнее, чем номер кредитной карты.

-

Неравенство доступа. Поначалу технология будет доступна узкому слою пациентов в богатых странах. Лист ожидания сократится только для тех, чей страховщик готов платить за инновацию.

Хронология: от лабораторной чашки к больничной палате

-

2025–2027 — клинические испытания печатных хрящей и сосудистых протезов.

-

2028 — первая регуляторная «песочница» в ЕС: печать кожных клаптей разрешена в ограниченных центрах.

-

2030 — FDA одобряет серийный протокол печати мини-печени для токсикологических тестов.

-

2032–2035 — научное сообщество рассчитывает выйти на печать «функционального сердечного патча» — лоскута миокарда площадью 10 см², который имплантируют после инфаркта.

-

После 2040 — оптимистичный сценарий: первая пересадка полностью напечатанной почки, выращенной из клеток реципиента, с последующим отказом от иммунодепрессии.

Фактор Шекспира: что скажет общество?

Технология не существует в вакууме микроскопа. Общество должно ответить на вопросы:

-

Готовы ли мы считать рукотворный орган равнозначным «природному»?

-

Допустимо ли «улучшать» — добавлять, например, повышенную устойчивость к радиации или диабету?

-

Кто несёт ответственность, если напечатанный орган откажет через десять лет, а компания-производитель уже прекратила существование?

История показывает, что принятие биотехнологий идёт волнами: вспомните, как колебалось мнение о генетически модифицированных культурах. Вероятно, 3D-печать органов пройдёт такой же путь — от восхищения к скепсису и обратно, прежде чем займёт устойчивое место в медицине.

Заключение: принтер как новый хирургический инструмент

3D-печать органов стоит на пороге клинической зрелости. Её потенциал очевиден: трансформация листа ожидания, снижение смертности, персонализированная замена тканей без иммунного конфликта. Но дорога к этой утопии усеяна сложностями — от микрососудистых сетей до глобальных этических дебатов.

Ответ на вопрос «спасение ли это для тысяч жизней?» пока условно-положительный. Если технологии поставят на поток печать хотя бы кожных клаптей, сосудов и небольших участков миокарда, уже сотни тысяч пациентов ежегодно получат шанс на качественное восстановление. Когда очередь дойдёт до почек и сердец, счёт пойдёт на миллионы.

Ключевой критерий успеха — масштабируемость. Орган, выращенный по штучной методике в лаборатории, не изменит мировую статистику. Нужна «биофабрика», способная работать как автомобильный конвейер, сохраняя при этом уникальность тканей под каждого пациента.

Так будущий хирург, войдя в операционную, выберет на экране «почка, группа А1, размеры 11×5 см» и нажмёт «печать». Зазвучит привычный гул шаговых моторов, и пока он моет руки, орган будет расти в устройстве, которое сегодня ещё кажется фантастикой. Тогда выражение «запасные части для человека» перестанет быть метафорой, а спасённые жизни — статистической мечтой.

|