Что такое боль?

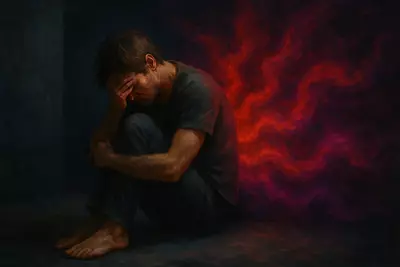

Боль — чувство, от которого мы стараемся уйти. Она пугает, истощает, заставляет искать спасения. Её боятся, с ней борются, её усыпляют лекарствами, но она возвращается вновь. И всё же боль — это не враг. Это древний, сложный и, как ни странно, жизненно необходимый механизм, благодаря которому мы выживаем, реагируем, учимся. Без боли человек был бы уязвим, беспечен, а иногда — смертельно неосторожен.

Что такое боль? Почему мы её ощущаем? Почему у одного человека она утихает быстро, а у другого перерастает в хроническое состояние? Где она рождается — в теле или в сознании? И почему иногда боль не уходит, даже когда исчезает её причина?

Чтобы понять боль, нужно заглянуть глубже — в тело, в мозг, в эмоциональную природу человека.

Определение боли

Боль — это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным повреждением тканей. Так определяет её Международная ассоциация по изучению боли. В этом определении уже кроется важная мысль: боль — это не просто физическая реакция, но и эмоция, интерпретация, переживание.

Иногда боль возникает при очевидной травме: ожоге, ушибе, порезе. Иногда — при заболеваниях, нарушающих работу внутренних органов. Но бывает и так, что боль возникает без видимой причины — и тогда она становится особенно пугающей.

Как возникает боль?

Боль начинается в момент, когда рецепторы — ноцицепторы — обнаруживают потенциально опасный стимул: высокую температуру, давление, химическое вещество. Эти рецепторы расположены по всему телу — в коже, мышцах, суставах, внутренних органах.

Сигнал от рецептора проходит по нервным волокнам к спинному мозгу, а затем — в головной мозг, в том числе в:

-

таламус, который выполняет роль распределительного центра;

-

сенсорную кору, где формируется осознанное ощущение боли;

-

лимбическую систему, отвечающую за эмоции;

-

лобные доли, участвующие в оценке значения боли.

Только после того, как сигнал достиг мозга, человек начинает осознавать боль. То есть боль не находится в месте повреждения — она создаётся мозгом на основе полученной информации.

Зачем нужна боль?

Боль — это сигнал тревоги, предупреждение о том, что телу что-то угрожает. Это один из самых мощных защитных механизмов природы. Благодаря боли:

-

мы убираем руку от огня, не дожидаясь серьёзного ожога;

-

бережём повреждённую часть тела;

-

замечаем, что в организме происходит сбой;

-

обращаемся за лечением и не игнорируем опасность.

Без боли человек становится уязвимым. Это хорошо видно на примере редких наследственных заболеваний, при которых отсутствует болевая чувствительность. Такие люди чаще получают травмы, не замечают переломов и ожогов, не чувствуют инфекций. Жизнь без боли — это не свобода, а опасность.

Виды боли

Боль бывает разной — не только по силе, но и по происхождению. Медики делят её на несколько категорий:

Острая боль

Возникает внезапно, имеет ясную причину — травму, операцию, ожог. Она сопровождает процесс повреждения тканей и обычно проходит по мере заживления.

Хроническая боль

Длится дольше трёх месяцев. Может быть связана с длительными заболеваниями (например, артритом, диабетом), а может сохраняться даже после заживления повреждений. Хроническая боль влияет на качество жизни, настроение, сон, работоспособность.

Невропатическая боль

Возникает при повреждении нервов. Она описывается как жгучая, стреляющая, сопровождается онемением, покалыванием. Причины — травмы, диабетическая нейропатия, вирусы (например, герпес), рассеянный склероз.

Психогенная боль

Связана не с телесным повреждением, а с психоэмоциональными факторами. Часто сопровождает депрессию, тревожные расстройства. При этом человек действительно чувствует боль — не надуманную, а реальную, хоть и без физического субстрата.

Отражённая боль

Иногда боль ощущается в месте, далёком от её источника. Например, при инфаркте может болеть рука, при заболевании печени — плечо. Это происходит из-за пересечения нервных путей.

Боль и эмоции

Боль и эмоции — неразрывно связаны. Чем больше человек тревожится, боится, подавляет эмоции, тем сильнее он может ощущать боль. И наоборот — стресс и депрессия способны усиливать уже имеющуюся боль, превращая её в замкнутый круг.

Это объясняется тем, что одни и те же зоны мозга участвуют и в обработке боли, и в формировании эмоций. Боль может усиливаться не потому, что повреждение стало хуже, а потому, что мозг усиливает сигнал на фоне страха, бессилия, одиночества.

Вот почему важен психологический подход в лечении боли — наряду с физическим.

Почему боль бывает «фантомной»?

Фантомная боль — это ощущение боли в части тела, которой уже нет. Наиболее известный пример — у ампутированных конечностей. Пациент может чувствовать, как «болит» нога, которую удалили год назад.

Это связано с тем, что мозг сохраняет карту тела, и даже после утраты конечности продолжает активировать зоны, отвечающие за неё. Фантомная боль — доказательство того, что боль создаётся в мозге, а не в тканях.

Как измеряют боль?

Боль — чувство субъективное. Один человек спокойно переносит укол, другой — теряет сознание от царапины. Поэтому медики используют шкалы боли, где пациент сам оценивает свою боль от 0 до 10, описывает её характер (тупая, жгучая, острая) и указывает, как она влияет на жизнь.

Также врачи оценивают:

-

мимику и поведение (у детей и животных);

-

изменения пульса и давления;

-

реакцию на прикосновение и движение.

Нет прибора, способного объективно «измерить» боль. Её интенсивность — это всегда диалог между телом и сознанием.

Современные подходы к лечению боли

Боль нельзя игнорировать. Её нужно лечить, а не терпеть. Подход к терапии зависит от причины, но включает:

-

анальгетики (от простых до опиоидов);

-

противовоспалительные средства;

-

физиотерапию (тепло, массаж, ЛФК);

-

нейромодуляторы (при хронической боли);

-

психологическую поддержку, когнитивно-поведенческую терапию;

-

нейростимуляцию, при необходимости — хирургические методы.

В лечении боли всё чаще используется мультидисциплинарный подход — с участием врачей, психологов, реабилитологов. Это особенно важно при хронической боли, влияющей на качество жизни.

Боль как философия

Боль — не только физиологический феномен, но и экзистенциальный опыт. Она заставляет человека остановиться, пересмотреть образ жизни, задуматься о себе. В истории человечества боль — это символ страдания, искупления, очищения. Её описывали философы, поэты, религиозные мыслители.

Некоторые культуры видят в боли испытание и путь к силе. Другие — зло, от которого нужно избавляться любой ценой. И в этом парадоксе: боль и мучитель, и наставник, и зеркало состояния человека — физического, психического, духовного.

Жизнь с болью

С болью можно жить — если её понять. Важно не только снимать симптом, но и восстанавливать связь с телом, учиться слышать себя, принимать помощь. Боль — это не слабость. Это сигнал. А сигнал — это возможность изменить направление, обратиться к себе, начать путь к исцелению.

Те, кто живёт с болью ежедневно, нередко становятся глубже, внимательнее, сильнее. Они понимают цену каждому безболезненному дню. И именно они первыми говорят: «С болью можно справиться. Не всегда победить, но — подружиться, приручить, ослабить».

Заключение

Боль — это сложное, многослойное явление. Она рождена биологией, но окрашена сознанием. Она может быть защитником и палачом, союзником и врагом. Боль требует внимания — не паники, не игнорирования, а понимания. Чем лучше мы её знаем, тем точнее можем действовать.

Понять боль — значит понять себя. А значит, сделать ещё один шаг на пути к здоровью — не только физическому, но и душевному.

|